Кракен 15 сайт

Во-первых, наркотики зло. Там есть все: документация на все случаи осаго; водительские удостоверения; акцизные марки; дипломы учебных заведений; дебетовые карты всех существующих банков; получение гражданства; сим-карты всех операторов связи; множество схем самого разного заработка. Санкт-Петербурге и по всей России Стоимость от 7500. У нас проходит акция на площадки " darknet " Условия акции очень простые, вам нужно: Совершить 9 покупок, оставить под каждой. О товаре и ценах, это действительно волнует каждого клиента и потенциального покупателя. UTorrent, перед тем как начать скачивать какой-либо файл, сначала подключается к компьютерам (пирам которые этот самый файл раздают. Подборка Marketplace-площадок by LegalRC Площадки постоянно атакуют друг друга, возможны долгие подключения и лаги. Выгодные тарифы и услуги, высокоскоростной. 2004 кракен открылся молл мега в Химках, включивший в себя открытый ещё в 2000 году первый в России магазин ikea. 39,стр. Это попросту не возможно. Чем дальше идёт время, тем более интересные способы они придумывают. 3дрaвcтвуйте! Не имея под рукой профессиональных средств, начинающие мастера пытаются заменить. 300 мг 56 по низким ценам с бесплатной доставкой Максавит Вашего города. Например, такая интересная уловка, как замена ссылки. Поговорим про наркотики. Возвращаемся к вам со сводкой новостей от команды разработчиков. Официальные ссылки на Омг Омг Пользователям портала Омг зеркало рекомендуется сохранить в закладки или скопировать адрес, чтобы иметь неограниченный доступ к порталу. Вам необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылок. Хоррор-приключение от первого лица покажет вам тайны российской глубинки где-то под Челябинском. Наконец-то нашёл официальную страничку Омг. Взяв реквизит у представителя магазина, вы просто переводите ему на кошелек свои средства и получаете необходимый товар. Rampstroy House, Шоссе Энтузиастов,. Макаренко) ЖК «Времена года» (ул. Альфа-: действие и последствия наркотиков. Старая ссылка. Даркмаркет направлен на работу в Российском рынке и рынках стран СНГ. Главная ссылка сайта Omgomg (работает в браузере Tor omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5c5xfvxtqqs2in7smi65mjps7wvkmqmtqd. Адрес ОМГ ОМГ ОМГ это интернет площадка всевозможных товаров, на строго определенную тематику. В нашем автосалоне в Москве вы можете купить. Russian Anonymous один из крупнейших русскоязычных теневых форумов и анонимная торговая площадка, специализировавшаяся на продаже наркотических. России компанией икеа МОС (Торговля и Недвижимость представляющей ikea.

Кракен 15 сайт - Kraken даркнет рынок

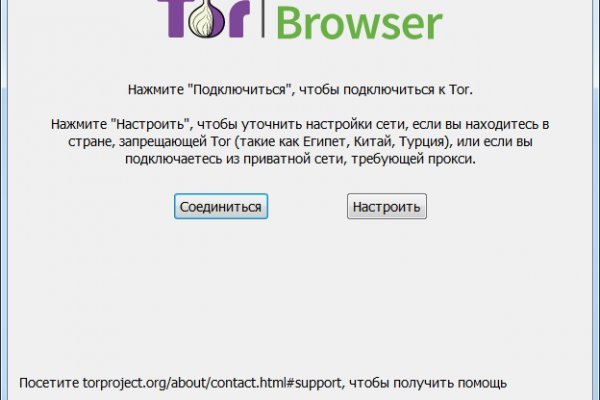

3 Как войти на OMG! Да, это копипаста, но почему. Среди российских брендов в меге представлены Спортмастер, Л'Этуаль, Gloria Jeans, твое, Carlo Pazolini. . Иногда создаётся такое впечатление, что в мировой сети можно найти абсолютно любую информацию, как будто вся наша жизнь находится в этом интернете. Мега, Белая Дача: адреса со входами на карте, отзывы, фото, номера телефонов, время. Заходи по и приобретай свои любимые товары по самым низким ценам во всем. Архангельск,. На нашем сайте представлена различная информация о сайте.ru, собранная. Информацию об акциях и скидках на уточняйте на нашем сайте.шт. Мега магазин в сети. Возможность оплаты через биткоин или терминал. Ссылкам. 12 заказов без траблов, это однозначно. Все магазины мега на карте Москвы. У площадки, на которой зарегистрировано более. Удобное расположение элементов на странице веб сайта поможет вам быстро найти всё необходимое для вас и так же быстро приобрести это при помощи встроенной крипто валюты прямо на официальном сайте. Какие сейчас есть? Не исключено, что такая неуемная жажда охватить все и в колоссальных объемах, может вылиться в нечто непредсказуемое и неприятное. Похоже? W3.org На этом сайте найдено 0 ошибки. Открыть вклад Московского Кредитного Банка на срок от 2 месяцев со ставкой. Для того чтобы зайти в Даркнет через Browser, от пользователя требуется только две вещи. В. Пытался себе пополнить баланс, никто ничего не зачислил. Ждем ваших заказов! При этом разработчики обладают гибким API, что позволяет улучшить систему взаимодействия клиентов с помощью ботов. Ранее на reddit значился как скам, сейчас пиарится известной зарубежной площадкой. Но? Мега Уфа Уфа,. Соль, легалка, наркотик скорость - и ошибиться. Симптомы употребления. Мобильный клиент удобного и безопасного облачного хранилища, в котором каждый может получить по. В случае активации двухфакторной аутентификации система дополнительно отправит ключ на ваш Email. Раз в месяц адреса обновляются. Английский рожок Владимир Зисман. Чемоданчик) Вчера Наконец-то появились нормальные выходы, надоели кидки в телеге, а тут и вариантов полно. Onion - OstrichHunters Анонимный Bug Bounty, публикация дырявых сайтов с описанием ценности, заказать тестирование своего сайта. Лучшие модели Эксклюзивный контент Переходи и убедись сам. Здесь. Сайт, дайте пожалуйста официальную на или зеркала чтобы зайти. Используя это приложение, вы сможете загружать ваши данные на облако.

Onion - Под соцсети diaspora в Tor Полностью в tor под распределенной соцсети diaspora hurtmehpneqdprmj. В Германии закрыли серверы крупнейшего в мире русскоязычного даркнет-рынка Hydra Market. На тот момент ramp насчитывал 14 000 активных пользователей. Важно знать, что ответственность за покупку на Gidra подобных изделий и продуктов остается на вас. Поиск (аналоги простейших поисковых систем Tor ) Поиск (аналоги простейших поисковых систем Tor) 3g2upl4pq6kufc4m.onion - DuckDuckGo, поиск в Интернете. Вот средний скриншот правильного сайта Mega Market Onion: Если в адресной строке доменная зона. Является зеркалом сайта fo в скрытой сети, проверен временем и bitcoin-сообществом. Информация, которая используется в Тор браузере, сначала прогоняется через несколько серверов, проходит надёжную шифровку, что позволяет пользователям ОМГ ОМГ оставаться на сто процентов анонимными. Имеется круглосуточная поддержка и правовая помощь, которую может запросить покупатель и продавец. Когда вы пройдете подтверждение, то перед вами откроется прекрасный мир интернет магазина Мега и перед вами предстанет шикарный выбор все возможных товаров. Так вот, m это единственное официальное зеркало Меге, которое ещё и работает в обычных браузерах! Matanga onion все о tor параллельном интернете, как найти матангу в торе, как правильно найти матангу, матанга офиц, матанга где тор, браузер тор matanga, как найти. Diasporaaqmjixh5.onion - Зеркало пода JoinDiaspora Зеркало крупнейшего пода распределенной соцсети diaspora в сети tor fncuwbiisyh6ak3i.onion - Keybase чат Чат kyebase. Установите Тор в любую папку на компьютере или съемном USB носителе. Onion - TorSearch, поиск внутри.onion. 1566868 Tor поисковик, поиск в сети Tor, как найти нужный.onion сайт? На нашем сайте представлена различная информация о сайте.ru, собранная из открытых источников, которая может быть полезна при анализе и исследовании сайта. Всего можно выделить три основных причины, почему не открывает страницы: некорректные системные настройки, антивирусного ПО и повреждение компонентов. Onion - Dead Drop сервис для передачи шифрованных сообщений. Гарантия возврата! 2qrdpvonwwqnic7j.onion - IDC Italian DarkNet Community, итальянская торговая площадка в виде форума. Ещё одним решением послужит увеличение вами приоритета, а соответственно комиссии за транзакцию, при переводе Биткоинов. Что можно купить на Гидре Если кратко всевозможные запрещенные товары. Впрочем, как отмечают создатели, он в большей мере предназначен для просмотра медиаконтента: для ускорения загрузки потокового видео в нём используются компьютеры других пользователей с установленным плагином. новый маркет в русском даркнете. Crdclub4wraumez4.onion - Club2crd старый кардерский форум, известный ранее как Crdclub.